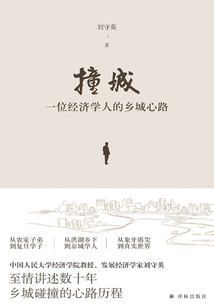

撞城:一位經濟學人的鄉城心路

最新章節

書友吧第1章 引言

輯結于這本小冊子的文字,從寫作風格到內容都差異較大。一部分是我零零碎碎寫成的一家人鄉城變遷史片段,一部分是我在哈佛訪問期間的異域思考和讀書筆記,還有幾篇是入高校后給學生的演講。這些文字匯在一起基本串成我半生為人的“撞城”軌跡。

每個人的一生都面臨一堵又一堵的墻,人生就是將這一堵堵的墻翻越過去。

我翻過的第一堵墻是從貧寒的洪湖考進海派味十足的復旦。文學筆法者們常用“鯉魚跳龍門”來形容我們這些以高考尋求命運改變的農家子弟,但他們何曾想到這些進了“龍門”的驕子們內心的煎熬、自卑、反差、窒息與扛不過去的繳械!有的甚至逆反和反叛。我在復旦的七年,就時時咬著牙給自己鼓勁,一定要翻過去!我知道很多人在翻這道墻時倒下了。農村孩子的這種尷尬和不幸,在我步入高校后接觸到的學生中并非個案,這也成為當下教育的一大難題。

我翻的第二堵墻是一家人從老家奔向首都北京尋求生活改善的爬坡。中國農民從鄉到城最配用“可歌可泣”來形容,這一史詩般的悲壯歷程是幾億農民不認命的集體翻墻。他們中的很多人翻了一半就倒下了,很多人仍然不甘心地趴在墻上或蹲于墻腳等待。我曾以“一家子教我的改革”一文作為對中國改革四十年的紀念,收到許多老友和同事的共鳴與感概。試想,如果我們一家在中途倒下,又有幾個人會看到或關心我一口氣寫下的那段文字!

我翻的第三堵墻是從一個農村娃變成一個研究者。很多人以為農村出生就天然能做鄉村研究。實際上,這兩者有著本質的不同。我到現在也沒有真正翻過這堵墻。當農民不易,做研究也不易。后者所應具備的不僅是良好的訓練和知識認知,更需要一種自我超越、悲天憫人、非凡眼界和胸懷天下的態度,這是好的研究者與將其作為職業甚或單純學術熱情的專業學者的差別。如果以這把尺子來量,對一個研究者來說是多么苛刻!但是,以我的體會,一旦內心缺了這種要求,你可能熱情一陣子,但很難長期保持那種“白天思考中國、晚上操心世界”的神經質狀態。我選擇了做一名研究者,實際上近三十年就在翻這堵墻。

我正在翻的一堵墻是到大學從事教育。在很多人以為我處于人生高峰時,我卻在對大學教育基本無知的情況下一廂情愿地翻上了這道墻。最初的想法很簡單,就是將過去政策咨詢中累積的觀察轉化成思想,給所經歷的偉大時代留下點東西。但是,接觸和介入得越深,就越感到大學乃大學問也!如何做教育、如何做學問、如何為人,是大學多么厚的一堵墻啊!入校三年,此墻之面目初現,我一定要翻越。

收入此集子的每個字都是我用心寫成的。十分感謝幫助我寫出這些文字的我的家人,感謝一路幫助過我的幾個我最為信賴的貴人,感謝我成長階段供職過的幾個重要組織,還要感謝《財經》、《中國改革》、《澎湃新聞》等媒體朋友的督促,最后要感謝為此書出版一直保持熱情、執著和辛勤奉獻的譯林出版社的朋友,尤其要感謝顧愛彬社長為此所付出的努力。

劉守英

2019年5月27日